徐累的重屏世界

徐累的重屏世界

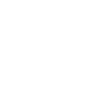

徐累中国现代水墨画家,专注于发现和借鉴传统“画屏”原理作为创作灵感。

4月底,故宫博物院的午门展厅,将举办以“文房”为主题的大展,也邀请了几位当代艺术家参与古今对展。艺术家徐累受邀创作了最新大作:《世界的重屏》。在他的工作室,我们见到了这幅已耗时半年且接近完成的作品:画面如同积木,搭建了一个个虚拟的读书空间,随目光迂回游走,重重叠叠的“屏风”,迷宫一般敞开又关闭。可是,人无迹,似乎是一个考古现场,有待于观众寻访探秘。除了熟悉的中国古代文房,我们还能看到什么呢?早期文艺复兴的宫殿,高悬达・芬奇描摹的柏拉图几何模型,下方的谱页难道是巴赫的乐章?(见138页)随之而来,更多的意象与符号不断涌现,阿拉伯书院墙壁上的青花瓷器,1566年一本名为《形形色色的机器》中描述过的看书的机械装置,日本京都桂离宫的蓝格壁障,池坊流的插花,李朝时期绘有书册的朝鲜屏风,当然,还有故宫的“禊赏流觞”倒映出米开朗基罗设计的善本室草图,“倦勤斋”竹式药栏里折射出博斯的天堂之光,“流云槎”收到丢勒的一封来信。故宫宝藏激活了与世界的想象关系,不禁让人恍兮惚兮,仿佛到达世界文房景观的“元宇宙”。“走,我们上楼去。”徐累的招呼把观画者唤醒,原来这是北京春日,一个乍暖还寒的下午。现实与幻觉仅一步之遥,于是,跟着徐累老师走入他的屏境世界。

屏风出现在徐累的画面上,是在上世纪90年代初。以“虚”字为首作为命名的系列,代表着画家在虚与实之间的辨术,而屏风,就是横亘在中间的界面,隔开了内外两个世界。1996年创作的《虚石》,明确了屏风作为徐累绘画中的“空间”结构,从此进入“迷宫”系列的探索。当年,这件作品就入选纽约古根海姆博物馆的“中华文明艺术五千年”大展,事隔二十年,又参加了苏州博物馆的“画屏”主题展览。徐累对中国古代文化的热爱,也随着“重屏”原型的当代转世,获得了新的意义。

屏风出现在徐累的画面上,是在上世纪90年代初。以“虚”字为首作为命名的系列,代表着画家在虚与实之间的辨术,而屏风,就是横亘在中间的界面,隔开了内外两个世界。1996年创作的《虚石》,明确了屏风作为徐累绘画中的“空间”结构,从此进入“迷宫”系列的探索。当年,这件作品就入选纽约古根海姆博物馆的“中华文明艺术五千年”大展,事隔二十年,又参加了苏州博物馆的“画屏”主题展览。徐累对中国古代文化的热爱,也随着“重屏”原型的当代转世,获得了新的意义。

“我的一些作品反映了与世隔绝的游离感,其中,屏风或墙体构成了幽闭空间中的主要结构。就像在剧院楼上观看舞台中央一样。”他在一篇文章中写道,“中国传统绘画不完全受制于‘空间’的营造,它还非常注重‘时间’的节律。画面中的虚虚实实,不仅是视觉上的平仄,实际上是创作者的心理节奏,就像一个指挥家,哪里需要张扬,哪里需要转调,哪里需要休止,起承转合是一种高妙的控制能力,由此带来‘游观’和‘造境’的自在。”

“我的一些作品反映了与世隔绝的游离感,其中,屏风或墙体构成了幽闭空间中的主要结构。就像在剧院楼上观看舞台中央一样。”他在一篇文章中写道,“中国传统绘画不完全受制于‘空间’的营造,它还非常注重‘时间’的节律。画面中的虚虚实实,不仅是视觉上的平仄,实际上是创作者的心理节奏,就像一个指挥家,哪里需要张扬,哪里需要转调,哪里需要休止,起承转合是一种高妙的控制能力,由此带来‘游观’和‘造境’的自在。”

2008年,法国木桐酒庄邀请徐累绘制该年度酒标,在此之前,获邀的世界艺术家有毕加索、米罗等。徐累的酒标创意也与屏风有关:如同两扇屏风打开的中国式月亮门,别有洞天引入另一个空间,假山石上站立着一只羊,似乎“举头望明月”。

2008年,法国木桐酒庄邀请徐累绘制该年度酒标,在此之前,获邀的世界艺术家有毕加索、米罗等。徐累的酒标创意也与屏风有关:如同两扇屏风打开的中国式月亮门,别有洞天引入另一个空间,假山石上站立着一只羊,似乎“举头望明月”。

在中国绘画史中,“屏风”举足轻重,在很多方面代表着不可或缺的意义,其中一个,就是“位”的确定。大凡有重要身份的人,无论宫中君主,还是野逸高士,身后都会依恃着屏风,作为地位的尊荣而得到彰显。

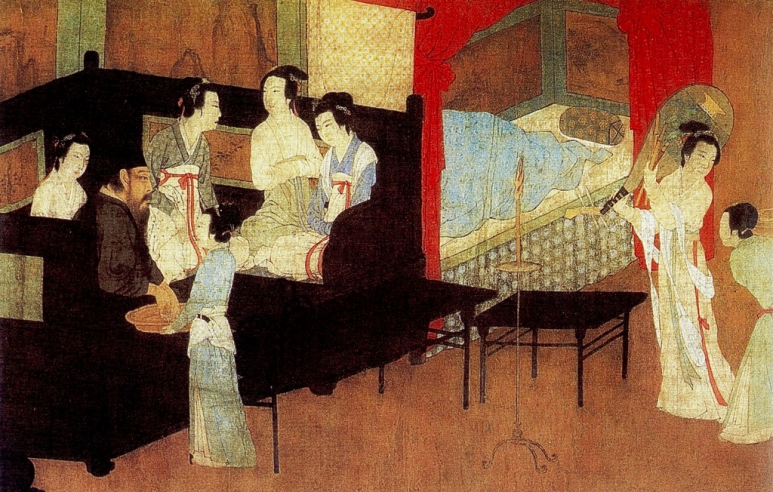

现收藏于北京故宫博物院传为五代南唐画家周文矩的《重屏会棋图》,则在“位”的基础上,又给“屏风”加入了另趣。屏前坐榻,下棋者四人,究竟是何人,引发了后人的猜想。王安石曾在《江邻几邀观三馆书画》一诗中说“不知名姓貌人物”;宋徽宗观画后,认为头戴黑色高帽的男子是南唐后主李煜;南宋初年的王明清则认为是中主李璟;清代的吴荣光最终将李璟及其三位兄弟与画面中的人物一一对应起来:李璟与三弟李景并榻而坐,举棋不定的四弟景达与催促落子的五弟景逿对面而坐,似乎左边的人物马上就要落子,但画面凝固住了。望向棋盘,更是纳闷起来,棋盘上没有白子只有黑子,是黑子已经先手取得了阶段性的胜利,还是别有隐情?其实此画的重点并不在此,而是屏中又出现另一屏,所谓“重屏”,内置着另外一个景深:一群女子正在照料着一个醉翁入眠。姑且不论内与外是什么样的玄妙关系,这个真实与虚幻之间的二次元,也好似观看时的心理对弈,局中有局,谜中有谜。

徐累的屏风世界,似乎也是这样幻像,却更带有属于今天时代的人文精神。屏风前的座椅,屏风后的动物,或什么都没有的,是人去楼空的残梦一场,或是与物有宜的秘室,他更愿意留待观画者去填补。徐累笑说,他觉得古代“屏风”若加以现代解释,就好像电视屏幕,是切入另一个时空的造梦机,只不过古人受限于当时的技术,唯一能做成“画中画”而已。因此,徐累在平面的二维空间中,仍然在继续讨人论“真与幻”的视觉心理问题。

与虚幻莫测的机关相比,屏风另有一种作用,就是表达胸臆,把屏风前人物的所思所想,直接掏心掏肺地展示在屏风上,好比现藏故宫博物院的《是一是二图》。画面上,乾隆皇帝闲坐在榻上,观赏他的珍爱的各种器物。身后硕大的地屏上,悬挂着他本人的画像,一真一幻,相看两不厌。此构思并不是乾隆皇帝的原创,而是模仿了一件清宫旧藏的宋人册页,名为《高士图》,也有人称画中人是王羲之。乾隆皇帝酷爱这种新颖别致的巧思,谕令当时的宫廷画家,仿制了不下五幅同样题材的画作,将宋人册页中的文士换成他自己着古装的形象,并亲自御题:“是一是二,不即不离。儒可墨可,何虑何思。长春书屋偶笔。”儒、墨,是指中国的儒家学说和墨家学说。他认为二者作为中国传统的哲学思想,如同坐榻上的他与画像之间的关系,你中有我,我中有你,彼此互辨,终无结论。而屏风上的景观,或春山叠翠,或秋水无涯,变化莫测。这幅屏风画,连同《重屏会棋图》,被综合各自要素,在徐累的《世界的重屏》中得以进一步生发,扩展成跨越时空的“全球化”观点,使画史中的屏境原型,蜕变为网络时代的新格局。

著名艺术史家巫鸿曾经写过:“画屏在古代中国美术中具有独特的‘三位一体’身份:它既是一种极为重要的绘画媒材,又是可供近距离欣赏的以不同材料制成的物品,还是协助建构室内外空间的准建筑构件。这一特性使屏风在传统美术中扮演了耐人寻味的角色,把图像、空间和物品这三个视觉艺术中的基本元素凝聚在综合性的艺术创造之中。这种情况不但在中国美术中是独特的,在世界艺术史中也不多见。由于这个原因,虽然屏风这一形式在现代时期已极少出现在人们的日常生活,但它的素质已经化为中国艺术基因的一部分。它持续的生命力不是表面的,而是潜藏在中国文化的底蕴和中国艺术家的深层思维之中。”

如果把徐累的“屏风”机制,放在故宫午门的历史场域,他制造的真切模型与画面呈现的虚拟空间,观看者的视线意犹未尽地在古今间打量,重重叠叠,影影绰绰,其不断打开和幽探的,正是巫鸿所说的中国艺术家的深层思维之中的那条隐秘的线索。

朵朵花开淡墨痕

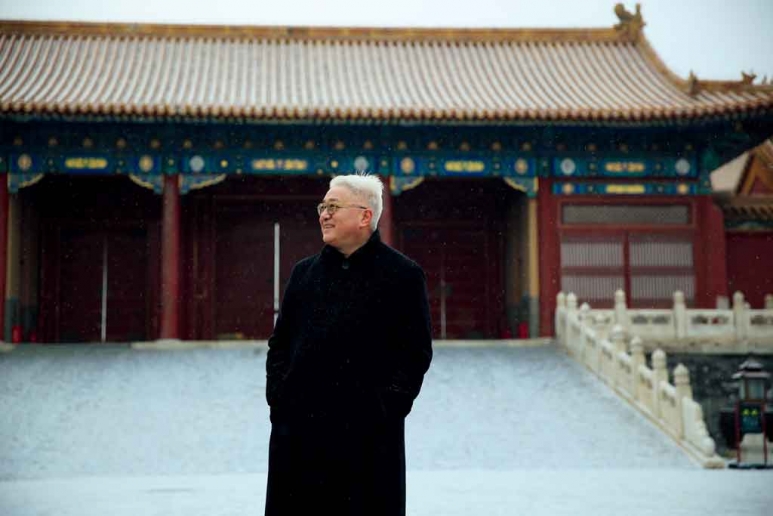

墨痕画屏艺术家,“80后”美术老师,刘伯温第二十四代后人。

墨痕画屏艺术家,“80后”美术老师,刘伯温第二十四代后人。

金屏、暗光、炭炉水汽氤氲、少许寂寥却不失生机。身处墨痕的茶室之中,这个全黑色且名为“墨不作声”的茶室空间,带给饮茶者的只有身心的舒适与安宁,让人仿若全然忘记了外面嘈杂的世界。“迂腐”这个听似有些贬义的词语,墨痕在采访中却多次提及,形容多年以来的自己,以及自己所一直在做的事,一场闲聊似的采访下来,让人反倒觉得这词儿是个形容他自己内心,以及笃定生活状态的特别表达。

金屏、暗光、炭炉水汽氤氲、少许寂寥却不失生机。身处墨痕的茶室之中,这个全黑色且名为“墨不作声”的茶室空间,带给饮茶者的只有身心的舒适与安宁,让人仿若全然忘记了外面嘈杂的世界。“迂腐”这个听似有些贬义的词语,墨痕在采访中却多次提及,形容多年以来的自己,以及自己所一直在做的事,一场闲聊似的采访下来,让人反倒觉得这词儿是个形容他自己内心,以及笃定生活状态的特别表达。

墨痕出生于浙江南田,以前属于青田(现划归浙江文成),这里是刘伯温的故乡,依着宗族脉络向上追溯,他是刘伯温的第二十四代后人。当地的人文风土,至今仍可以在墨痕的生活和创作中清晰窥见——儿时游玩的古凉亭、松树突兀高耸的姿态,老人们常说的各种传奇故事,他以画作、茶则、屏风等各种艺术创作形式展现。从高中时仿若异乡人般的温州求学经历,到大学在杭州美术院校的动画专业学习,直至毕业后因为工作中甲方对于自己水墨动画作品一而再再而三的修改,气愤之余回到温州考上美术老师的编制,二十四五岁便在温州安定下来,这一路走来似乎磕磕绊绊,少年气十足,但却又顺理成章,颇为符合这个说话轻柔缓慢的青年会走的人生轨迹。

墨痕十分喜爱中国的传统文化,南宋书画家梁楷和牧溪对他有着深远的影响和启发,"他们的技艺十分高超,但却自然地扔掉了所有拐弯抹角的东西,留下了最质朴的表达,直抵人心”。在杭州的大学时期,饮茶的习惯也潜移默化地融入了他的日常生活以及思考,在大学时就开始尝试制作各种相关的茶道具。但如今许多茶室,始终让墨痕觉得过于热闹与嘈杂,各种茶桌、茶凳等落地有脚的家具,加上身处其中的人的位置变化,总无法达到一个令人身处其中,便可引导身心瞬间安静下来,静心饮茶的空间状态。他家中的茶室是一个以千利休茶室为原型的空间形式,“点状的家具和人物处所,弱对比的空间关系,丰富但安静的氛围,人和空间的咬合恰到好处。”

墨痕十分喜爱中国的传统文化,南宋书画家梁楷和牧溪对他有着深远的影响和启发,"他们的技艺十分高超,但却自然地扔掉了所有拐弯抹角的东西,留下了最质朴的表达,直抵人心”。在杭州的大学时期,饮茶的习惯也潜移默化地融入了他的日常生活以及思考,在大学时就开始尝试制作各种相关的茶道具。但如今许多茶室,始终让墨痕觉得过于热闹与嘈杂,各种茶桌、茶凳等落地有脚的家具,加上身处其中的人的位置变化,总无法达到一个令人身处其中,便可引导身心瞬间安静下来,静心饮茶的空间状态。他家中的茶室是一个以千利休茶室为原型的空间形式,“点状的家具和人物处所,弱对比的空间关系,丰富但安静的氛围,人和空间的咬合恰到好处。”

一人,一茶,一台,一室,墨痕便希望有一个如同中国园林般的,“陋室有自然”的氛围。屏风这一种中国传统家具,自然而然地成为了这个氛围的承载媒介。而在儿时记忆中印象深刻的古松,便成为了他创作中最为常见的元素。“我想创造的这个背景或者说空间氛围,其实很像京剧中的马鞭,就是简单的一个道具,演员拿在手里,就能让观众联想到一个特别清晰的场景。但又不会很满。”在画屏时,他想象的是自己正身处苍松下,泉溪边,端坐于清风之中煮水饮茶的情景,并将这种氛围和情景以水墨书画。如果见过墨痕画屏,通常会十分惊讶于他既不打草稿,又下笔迅速的创作过程。而这一创作形式,其实从他雕刻茶则时便一贯而之。在创作中的即兴感,能够使他的任何一刀或一笔,都保持新鲜感,整个创作过程也都情绪饱满。他笑说自己原是理科生,所以创作如同解方程式,解题前只隐约知道一个方向,每一笔下去之后,后一笔都是对前一笔的调整和补充,如此往复,最终达到那个自己一开始隐约看到的结果。“我只是看到了灯火阑珊处的一个背影,至于她长什么样,只有等她转身那一刻才知道。”当问及有无“失手”时,墨痕表示,由于所用日本古董素地屏风的织物霉变问题而引起的晕染问题导致“废屏”的情况自然也是存在的,但这同样也是即兴创作过程中的细节之一。

以屏风为媒介的创作,自然也离不开关于器物和人以及空间之间的思考,墨痕认为空间里最重要部分当然是人,而器物、空间和人之间良好的美学逻辑以及相互关系,应该是“互相咬合”的。在接到画屏的嘱托时,他通常会在创作之前询问空间使用者的实际需求,甚至细到屏风前器物的摆放方式以及各种生活习惯。而当他在实际绘画过程中,所处空间,甚至其中的光线和气息等细微之处,也都和他产生着相互的影响。无论是他所喜爱的宗教感美学空间——广德寺中高2米4,长达32米的巨幅龙屏,抑或是在新生儿诞生后所创作的以四色墨色渲染的满屏墨竹作品之中,都将所谓的“身临其境”感表现得淋漓尽致。

当聊及因为屏风的存在,所引发的关于整个空间氛围的变化,甚至对于一个人生活方式进行改变的可能性,墨痕说他的一位好友曾给了自己很多惊喜以及信心,“他当时因为需要摆放屏风,而拆了家中墙面上的电视机,工作之余便在屏风前喝茶。我一开始还以为是客套话,直到去了现场才真正感受到了氛围和生活方式的变化。”在墨痕的创作中,关于屏风与当代人生活之间以及东西方文化之间的这两层关系的可能性思考与尝试,他在2021年举办于杭州福邸博展馆,名为“秘境”的水墨屏风展中得以展现。在西方肌底的空间之中,如何将屏风和意大利的经典家具进行“咬合”,那一次的尝试让墨痕兴奋无比。在画面上,他采用了《山海经》主题,各种古灵精怪的动物,搭配古树自然,有着似乎被人看到时惊讶回首的灵动表情。甚至在展览时所使用的屏风边框,也经过了特别考量,没有裱边的特细边框,将整个屏风以更纯粹的,如同雕塑一般的形式融合于空间之中,触动着每一个身处空间的观展者的内心,一种对于多维度的感动与思考。“这次展览简直让我有一种酣畅淋漓的解题感!”看得出,墨痕爱画屏,他深刻地享受于这个过程之中。

坐在墨墨黑的茶室空间里,静心观之,各种暗度层次和质感丰富而自然,金屏对于光线的散射,似乎又为每一件器物家什撒上了淡淡金砂。茶室的墙上,挂着墨痕心爱的元代禅师一山一宁的字幅,一侧,从山中采撷来的白玉兰正开。

行走于经纬之间

陈文著名缂丝艺术家,中国当代缂丝创新第一人,世界级非遗“缂丝技艺”代表性传承人。

陈文著名缂丝艺术家,中国当代缂丝创新第一人,世界级非遗“缂丝技艺”代表性传承人。

有着两千多年历史的中国传统缂丝工艺,自古便因其繁复的技法和精致的质感,拥有“一寸缂丝一寸金”的爱誉。而同样作为中国传统文化生活空间中的经典家具——屏风,当和缂丝工艺在数千年后的真实当代生活中一起出现时,会是如何一种面貌呢?在非遗传人陈文的手中,缂丝屏风不再是传统宫廷金地牡丹,也不再是宫廷屏风中的关于织造手工艺的“秀技”。在《远山》系列的缂丝屏风之中,缂丝织物独有的轻薄透亮以及立体雕塑般的质感,将中国气韵的山脉,自然地引入空间视觉之中,并同时兼顾了隔断和目障的实际使用功能。

有着两千多年历史的中国传统缂丝工艺,自古便因其繁复的技法和精致的质感,拥有“一寸缂丝一寸金”的爱誉。而同样作为中国传统文化生活空间中的经典家具——屏风,当和缂丝工艺在数千年后的真实当代生活中一起出现时,会是如何一种面貌呢?在非遗传人陈文的手中,缂丝屏风不再是传统宫廷金地牡丹,也不再是宫廷屏风中的关于织造手工艺的“秀技”。在《远山》系列的缂丝屏风之中,缂丝织物独有的轻薄透亮以及立体雕塑般的质感,将中国气韵的山脉,自然地引入空间视觉之中,并同时兼顾了隔断和目障的实际使用功能。

“我开始做缂丝还真的是机缘巧合”,虽然采访因为疫情而只能以视频形式进行,但陈文爽朗的性格以及对于缂丝的热爱,依然展现得一览无遗。当年在工艺美校学习漆画的陈文正准备复习高考,却因为当地电视上一则绘图师招考的新闻而走上了完全不同的道路。“那个考试是有偿的,考一天给你6块钱,在当时可是个很大的数目了。”陈文连着考了两天,100多个参加者最终只剩下寥寥几位!在最后一天的考试前,日本考官还招呼着大家先打扫教室再考试。最终,陈文被录取了。原来,这是一个面对日本市场各种和服以及佛教用途的缂丝制品的工作室,而陈文在其中学习和工作,光是画稿,就画了整整七年。

在缂丝行业待得越久,陈文就愈发爱上了这种代表着中国丝绸巅峰技艺的“织中之圣”。缂丝是一种用“通经断纬”方法织造的丝织品,其织造过程极为细致,一般以本白色为经线,但不是全部,屏风经纬线都是同色的。本色丝线为经线,一厘米内有着多达24根的经线;各种彩色丝线作为纬线,经纬相交,织造过程中是按照图形的局部不断地换梭和回纬,利用彩色丝线的轮廓勾勒出美好的图案纹理。由于这种特别的织造方式,缂丝展现出了如同雕刻作品一般的质感,“承空观之,如雕镂之像”,缂(刻)丝的名字也因此由来。“在日本做了那么久的缂丝工作后,我越来越清楚自己想要做什么。”1996年,陈文离开了日本工作室,成为独立的缂丝艺术家。2000年,她成立属于自己的工作室“祯彩堂”,并于2008年在苏州古山塘街开设了店铺。

“我希望我的缂丝作品,是拥有中国美学语言的,是一种能够展现中国民族性的,诠释中国人的浪漫、洒脱和豁达特质的。”在陈文的作品中,你不仅可以看到缂丝这种材质独有的精致和含蓄,更有普通人也能理解和感受的自由宽阔。而用于承载的媒介,更是从包袋到茶席、从首饰到音箱,领域颇为宽广。作品题材,很多都是以中国书画为原型,但却丝毫没有传统丝织制品在中常见的刻板感。

“我希望我的缂丝作品,是拥有中国美学语言的,是一种能够展现中国民族性的,诠释中国人的浪漫、洒脱和豁达特质的。”在陈文的作品中,你不仅可以看到缂丝这种材质独有的精致和含蓄,更有普通人也能理解和感受的自由宽阔。而用于承载的媒介,更是从包袋到茶席、从首饰到音箱,领域颇为宽广。作品题材,很多都是以中国书画为原型,但却丝毫没有传统丝织制品在中常见的刻板感。

“缂丝是有自我语言的,这种织造媒介既拥有织物的温度,又有丝绸的精致,更有因为特殊织造技术而产生的立体雕塑质感。所以在以缂丝去还原书画作品时,就需要一个翻译的过程,而翻译的根本,是对于所还原的书画作品的理解,以及缂丝工艺表现力的掌控。”这种在媒介上,在表达上的创新和诠释,令陈文的缂丝作品变得非常易于融入现代审美和生活功能之中,不仅为这种传统手工艺在现代生活中带来了新的生命力,更同时也创出了独一无二的风格体系。

屏风,无疑是陈文的缂丝作品中颇为特别的一个品类。不仅是因为缂丝这样精致的织造作品在转化为屏风时,需要解决的耐用性、手工织造宽幅限制等等原因,同时,屏风本身也面临着与缂丝相同的难题——这种传统中国家具在当代城市人的生活空间中早已不是当年的“必备之物”,因此关于这种传统文化产物在现代生活中的真实可能性的探索,依然变成了创作的源头和关键。当聊到陈文所做的第一个屏风,“真实解决了生活问题”,这为陈文的缂丝屏风创造了一个良好的开端。当时她苏州的店铺正在装修,但在软装陈设都完成后,陈文意识到空间中已经布满了陈列柜等各种家具,完全没有一个空白的,可以放招牌的立面了。于是,她便干脆做了一面屏风,既创造出了放置店招的立面功能需求,又借由缂丝轻薄透光的特殊性,对已完成的空间不会造成视觉影响,甚至还因为光影效果为空间带来了特别的古韵之美。“好多客人见了,都和我说,你帮我也做一个,可以在家里挡一挡。”这一句话,成了陈文在缂丝屏风领域不断前行的动力。“活在当下,不仅对于人来说很重要,对于缂丝来说也很重要。虽然我的创作出发点是务实的实际功能性,是用来解决人们生活中实际细节问题,但当缂丝以屏风的形式出现,便能展开关于人,关于空间,关于生活的更大可能性。”

屏风,无疑是陈文的缂丝作品中颇为特别的一个品类。不仅是因为缂丝这样精致的织造作品在转化为屏风时,需要解决的耐用性、手工织造宽幅限制等等原因,同时,屏风本身也面临着与缂丝相同的难题——这种传统中国家具在当代城市人的生活空间中早已不是当年的“必备之物”,因此关于这种传统文化产物在现代生活中的真实可能性的探索,依然变成了创作的源头和关键。当聊到陈文所做的第一个屏风,“真实解决了生活问题”,这为陈文的缂丝屏风创造了一个良好的开端。当时她苏州的店铺正在装修,但在软装陈设都完成后,陈文意识到空间中已经布满了陈列柜等各种家具,完全没有一个空白的,可以放招牌的立面了。于是,她便干脆做了一面屏风,既创造出了放置店招的立面功能需求,又借由缂丝轻薄透光的特殊性,对已完成的空间不会造成视觉影响,甚至还因为光影效果为空间带来了特别的古韵之美。“好多客人见了,都和我说,你帮我也做一个,可以在家里挡一挡。”这一句话,成了陈文在缂丝屏风领域不断前行的动力。“活在当下,不仅对于人来说很重要,对于缂丝来说也很重要。虽然我的创作出发点是务实的实际功能性,是用来解决人们生活中实际细节问题,但当缂丝以屏风的形式出现,便能展开关于人,关于空间,关于生活的更大可能性。”

除了与好友书画家姚永强合作的《远山》系列之外,植物花卉也是陈文作品中颇为常见的纹样,缂丝自古便有以织造美物保留植物花卉转瞬即逝的脆弱之美的功能性,而在陈文的理解之中,植物花卉也是更容易融入当下人们生活的题材。在她和书画家夏回合作的缂丝屏风中,她将原本只有一尺见方的《芍药图》原画,同比织造成了一扇一米八屏风上的纹样。织造前基于对原画理解的绘图再创作,以及织造过程中利用不同丝线的渐变和织造技法来呈现水墨晕染的效果和色彩明暗,外加采用平织技法保证宽幅屏风的实用性和牢固度等等,可以说是以缂丝这种媒介所进行的再创作和全新表达。除了题材以外,关于缂丝屏风,屏风的形式和结构,也是她至今仍在不断研究的重要部分。当客人们定制屏风时,她通常会具体了解客人所使用的空间布局以及希望达到的使用功能。“屏风的尺度很重要,无论是屏数、宽幅、还是画面主题,如果是普通居家使用,那么就要在最大程度展现缂丝的语言的同时,去平衡隔断功能性、增加氛围感等等。”

近年来,透过陈文的缂丝屏风作品,可以看到她也在尝试跳脱出日常生活的纯艺术创作,例如真正可以穿行于其中的《渡境》作品。“如果完全不考虑预算等实际问题的话,我想做一个三维的艺术作品,毕竟至今为止所有的缂丝作品都是二维平面的,我想试试把缂丝的可能性做到最大。”务实和理想,在陈文的身上清晰可见,她的自有品牌“祯彩堂”,目前维系着现存在册不足500人中50名缂丝手工艺人的工作和生活,而关于缂丝这种令人着迷的织造媒介,更在她的手中焕发出无穷的生命力。

近年来,透过陈文的缂丝屏风作品,可以看到她也在尝试跳脱出日常生活的纯艺术创作,例如真正可以穿行于其中的《渡境》作品。“如果完全不考虑预算等实际问题的话,我想做一个三维的艺术作品,毕竟至今为止所有的缂丝作品都是二维平面的,我想试试把缂丝的可能性做到最大。”务实和理想,在陈文的身上清晰可见,她的自有品牌“祯彩堂”,目前维系着现存在册不足500人中50名缂丝手工艺人的工作和生活,而关于缂丝这种令人着迷的织造媒介,更在她的手中焕发出无穷的生命力。

画屏和当代中国艺术

巫鸿中国艺术史家,研究领域横跨中国传统艺术与当代艺术,有著作《重屏:中国绘画中的媒材与再现》。

巫鸿中国艺术史家,研究领域横跨中国传统艺术与当代艺术,有著作《重屏:中国绘画中的媒材与再现》。

屏风在古代中国美术中有着“三位一体”的身份:它既是一个协助建构室内外空间的准建筑构件,又是一种极为重要的绘画媒材,还是可供近距离欣赏的以不同材料制成的物件。由于这一特性,屏风在传统美术中扮演了极为特殊的角色,把图像、空间和物品这三个视觉艺术中的基本元素凝聚在综合性的艺术创造之中。这种情况不但在中国美术中是独特的,在世界艺术史中也不多见。1由于这个原因,虽然屏风这一艺术和建筑形式在现代时期退出了人们的日常生活,但是它的素质已经化为中国艺术基因的一部分。它持续的生命力不是表面的,而是潜藏在中国文化的底蕴和中国艺术家的深层思维之中。这也就是为什么我于2019年在苏州博物馆策划的《画屏:传统与未来》展览包括了古代和当代两部分作品:通过发掘二者的共同理念和视觉逻辑,我们希望揭示出一个古老艺术传统的持续生命,同时彰显中国当代艺术的一种特殊性质和文化渊源。

参观《画屏》展的一些观众惊奇地发现:展出的大部分当代作品并不是与传统美术有直接联系的水墨画,而是包括了综合媒材绘画、雕塑、装置、录像,以至互动性行为作品。这一选择的目的是为了扩大我们对传统艺术与当代艺术关系的理解。诚然,水墨画在中国当代艺术过去三十年来的发展中被赋予越来越强的当代性和全球性,成为具有专门议题和独立历史的一个领域。2但当代艺术同时也在不断瓦解以媒材为基础的分类:相对于水墨画和油画,当代艺术的新形式—包括装置、多媒体艺术、身体艺术、行为艺术等—并不专属于特殊地区文化。自上世纪八九十年代,许多当代中国艺术家接受了这些艺术形式,在实践中不断超越艺术媒材的传统分野,凌越东西文化对立的历史羁绊。这些新艺术形式赋予艺术家一种国际语言,使他们能够用更自由和更个人化的方式进行广泛的艺术实验,包括重新发掘中国文化中业已失传的艺术形式和观念。正是在这个意义上,《画屏》展中的当代作品反映了艺术家对中国文化财富的发掘和转化。通过同时吸收传统文化遗产和当代艺术形式,他们为自己确定了一个新的基点,将中国艺术元素有机地纳入本土与全球间的持续互动之中。

空间与绘画的互动

空间与绘画的互动

虽然不自称为“屏”,徐冰为该展专门制作的《背后的故事:仿大痴山水图》可说是内化了传统画屏的所有基本因素,进而将这些因素转化成当代艺术的概念和语汇。竖立在博物馆入口处的大厅中央,它有如古代庭院中的立屏,在挡住来访者视线的同时呈现出一个人造景观。它和许多古代画屏一样也有正反两面。从前方观看,硕大的半透明立面上透射出一张古画——苏州博物馆收藏的清王鉴《仿大痴山水图》。但当观众转到背后,他们发现构成这幅优美影像的竟是一些杂乱的干树枝、棉绒、纸条和塑料袋。通过使用半透明屏面将这些真实物体转换为视觉幻象,徐冰一方面采用了屏风的空间结构,另一方面又改变了传统画屏两面隔绝的状态。

《背后的故事》系列开始于徐冰15年前在德国完成的一个装置作品,其中复制的戴进(1388—1462)《松亭贺寿图》原来是柏林东亚艺术美术馆的藏品,但在二战结束时随苏军的占领而消失。徐冰使用该馆陈列柜建构的该画影像因此并非是一个视觉游戏,而是暗指着这一历史往事。随着这个系列的扩展,徐冰所关注的问题也在不断转化。在设计苏博《背后的故事:仿大痴山水图》时,他思考更多的是光线和物质的互动。他认为传统绘画所呈现的是以宣纸和颜料构成的固态画面,通过光线折射进入观者的眼睛。而《背后的故事》中的毛玻璃则有如“空气中光的切片”,把散漫的光影聚合在一个平面之上,形成比任何物质绘画都丰富和微妙的“光的绘画”。3

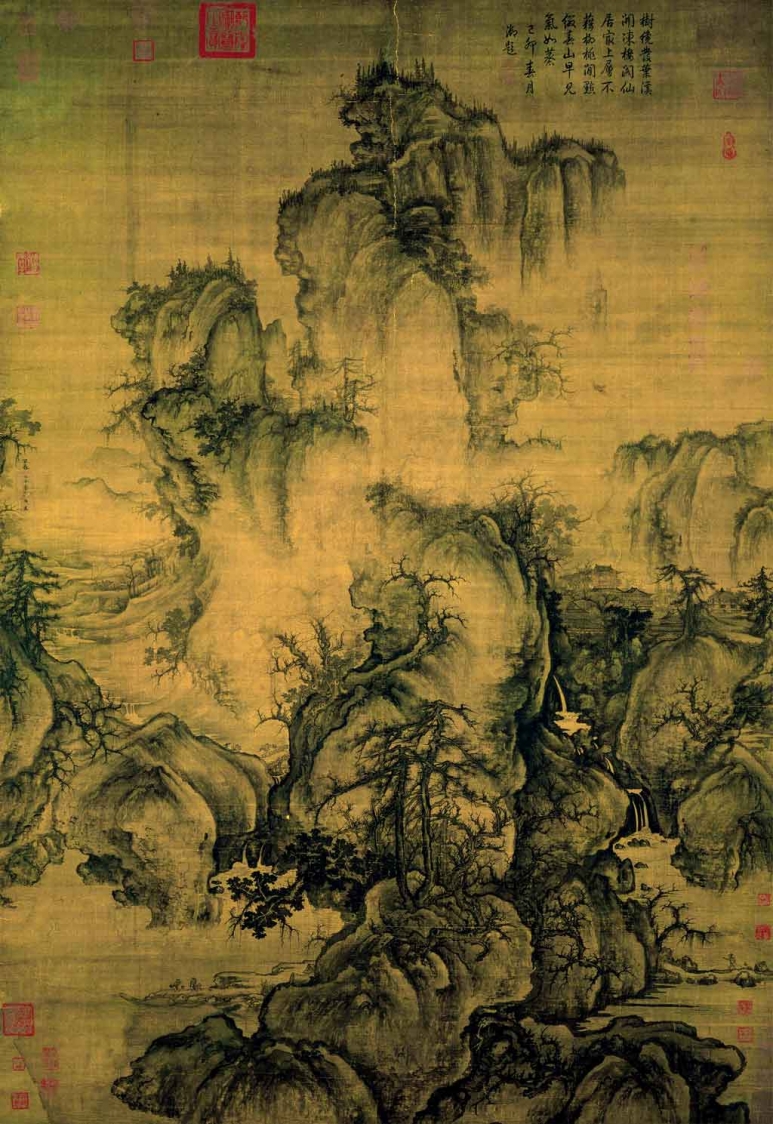

与徐冰的作品相似,夏小万的《宋山水长卷》也是一件当代“空间绘画”,同样使用透明介质承载图像。但与徐冰不同的是,夏小万追求的不是光和物质的互动,而是三维与二维的转化。通过复杂的设计和运作,他把一幅平面绘画解构为多层透明介质上的画面,再将这些“切片”重构为一个纵深的三维图像。这个进行了近20年的探索既是技术性的,又是视觉性和观念性的。4我与夏小万的一次早期合作是2010年北京今日美术馆的《早春图》的展览。我们都感到宋代的《早春图》是中国绘画史上一件十分特殊的作品,最适宜以“空间绘画”的方式进行转译和再现。画家郭熙在《林泉高致》一文中有这样一段名言:“山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。画凡至此,皆入妙品。”观看《早春图》,观者感到仿佛置身其中,在山间徘徊徜徉。夏小万把郭熙的这段话在他的当代版《早春图》进一步实体化:他不但将之化为一件立体的空间绘画,而且为今日美术馆的展览制作了一件高达9米的装置,使观众可以走进图中,在画中游历。

那次展览的一个参观者是戏剧导演田沁鑫,她看到夏小万作品后产生了一个大胆想法,希望将这种空间绘画搬上舞台。其结果是夏小万对戏剧《明》的参与,在该剧的开头和结尾处,把融合了多幅宋朝山水名作的立体画面呈现在观众面前。这可说是苏博《画屏》展中的《宋山水长卷》的起始。使用180片6毫米厚的玻璃,这件近5米半长的作品综合了9幅包括《早春图》在内的宋代名家山水,是夏小万至今创作的最宏大空间绘画。其缩减的高度亦使之有如一件可被放在案头观赏的拉长的”台屏”。

《画屏》展中的另一件当代画屏是宋冬的《水屏》。说它是“画屏”绝不勉强,因为它既具有屏风分割空间的功能又以其立面承载图像。但艺术家同时又拥抱了当代艺术中的“公共性”和“参与性”观念,对“画”的含义进行了重新界定,将之诠释为第一时间中的创造和发生。在苏博内“忠王府”原址的一个开放庭院中,宋冬使用长方形毛玻璃版搭建了两个相对的弧形屏风。他在计划书里写道:

弧形屏面对大门的大殿,形成影壁屏。观众从两侧进入双弧屏组成的圆形空间中,参与写屏和画屏。人们从门正面观看由人影和写画行为形成的“画屏”。这里的“画”既是名词也是动词。而这个水屏给与这个古典建筑的传统空间以当代性,重新构筑人和物与空间的多重关系。5

这个作品的原型是宋冬于2019年3月在印度Kochi-Muziris双年展上创作的《水庙》,由于观众的踊跃参与而成了一个备受重视的亮点,被认为是对该双年展核心概念“包容”(inclusion)的最佳体现之一。6对于访问该双年展的很多国际观众来说,宋冬邀请观众用清水在屏上书写和绘画的作法显示了艺术家的机智,但是对于熟悉宋冬艺术实验的人来说,“水”是他二三十年以来不断使用的一个当代艺术媒介,把艺术创作的重心从“成品”有效地转移到“过程”上去。他的了无痕迹的《水写日记》已持续多年,在給予自己精神寄托的同时保存了个人的私密。他在世界各地——从北京的胡同老街到纽约曼哈顿的时代广场——不断用清水书写时间。在我策划的《物之魅力:中国当代材质艺术》展中——这个大型展览于2019年至2020年从美国洛杉矶巡展到芝加哥——他的作品《无痕碑》同样邀请观众在碑上写画;清水留下的痕迹同样在瞬时间蒸发消失。一个用“碑”另一个用“屏”,这两个2019年的新作反映出宋冬对于中国文化传统的不断开发。

对画屏的再想像

如果说上面讨论的几件作品内化了传统画屏的概念,将其演绎为当代装置和互动作品,《画屏》展中的其他一些作品则更为忠实地保持了屏风的物质形态,但通过对材料的选择将其改造为富有个性的当代创作。从这个角度说,它们属于中国当代艺术中的“材质艺术”——也就是上文提到的《物之魅力》展的主题。 “材质艺术”的主要特征是艺术家对非常规材料的使用。这些艺术家把特选的材料——可以是私人的或公众的,也可以是有机的或人造的——作为个人的标记,在很长一段时间内持续使用,不断发掘其艺术表现的潜力。在他们的创作中,是这些特选的材料,而非形象或风格,决定了作品的基本美学特质和社会意义。7

施慧就是这样的一位典型“材质艺术家”。她最喜欢的材料是棉线、亚麻、竹子和纸浆。她以这些材料制造出肌理错综的结构,形似脆弱但具有高度活力,似乎在时空中无限伸延。她上世纪90年代早中期的作品显示出与自然的强烈关系。例如1992年到1993年的《巢》由一组纸浆、棉线和竹篦制作、直径75厘米至100厘米的半球体构成。球体表面的镂空纹理仿佛并非出自人工,而是由大自然本身造成。放在绿草坪上,它们化石般的形象与富有生命的自然环境形成对比,产生出强烈的视觉张力。她在90年代中期到晚期完成的室内作品反映出视觉对话日益产生于作品内在的复杂性。她创造的微型结构越来越各具姿态;若干结构的叠架,形成矗立于空间中、8米宽3米高的雕塑“屏风”。

《画屏》展包括了她的近作《本草纲目·2》。虽然使用的材料仍是棉麻、纸浆和木材,但整体风格与她的早期作品判然有别:这里施慧采用了传统屏风的样式,以9面折叠的二维屏版构成一个大型三维结构。在屏版的正反两面,她以浮塑的手法织绘出中医使用的种种传统草药。我把这些形象的表现方式称为“绘”,是因为它们在二维平面上的延伸和形成的虚实韵律都使人想起传统绘画中的大写意。离开了以往作品的轻灵和精致,这件“画屏”呈现的是更为舒缓和温罄的文化回归。

《画屏》展包括了她的近作《本草纲目·2》。虽然使用的材料仍是棉麻、纸浆和木材,但整体风格与她的早期作品判然有别:这里施慧采用了传统屏风的样式,以9面折叠的二维屏版构成一个大型三维结构。在屏版的正反两面,她以浮塑的手法织绘出中医使用的种种传统草药。我把这些形象的表现方式称为“绘”,是因为它们在二维平面上的延伸和形成的虚实韵律都使人想起传统绘画中的大写意。离开了以往作品的轻灵和精致,这件“画屏”呈现的是更为舒缓和温罄的文化回归。

展望也是一位资深的“材质艺术家”,但他为自己选择的材料——晶亮的镜面不锈钢——与施慧的朴质棉线和纸浆性质全然相反。他自90年代开始用这种材料制作当代版“假山石”,将钢片铺在特选的太湖石上反复锤打,复制出石头的形状和所有的细微起伏。对他来说,古代园林中的假山石满足了传统士人回归自然的想望,但是随着时间的流逝和世界的变化,这一古典理想已不符合现代人的生活环境和价值观念。他因此选用了镜面不锈钢对天然假山石进行复制和改造,以其晶亮浮华的外表更确切地指涉当代社会。他的不锈钢太湖石不是对当代物质文化的嘲讽。因为在他看来,不论是传统太湖石还是他的当代假山石,都是人们针对自身精神需求所选择和创造的形式;二者材质上的区别只是应对着不同时代的需要。这也是《画屏》展中两组作品的核心观念。一组作品包括了两件改造的落地镜:展望用在山石上捶打后的不锈钢板置换了玻璃镜面,将镜子转化为立屏,人们在屏面上看到的是自己的碎裂影像。另一组作品是为展厅走道特制的假窗。在不同形状的传统木质窗框中镶嵌以模拟山石的不锈钢板,展望再一次以破碎的反射影像取代了外界的自然景观。

展望也是一位资深的“材质艺术家”,但他为自己选择的材料——晶亮的镜面不锈钢——与施慧的朴质棉线和纸浆性质全然相反。他自90年代开始用这种材料制作当代版“假山石”,将钢片铺在特选的太湖石上反复锤打,复制出石头的形状和所有的细微起伏。对他来说,古代园林中的假山石满足了传统士人回归自然的想望,但是随着时间的流逝和世界的变化,这一古典理想已不符合现代人的生活环境和价值观念。他因此选用了镜面不锈钢对天然假山石进行复制和改造,以其晶亮浮华的外表更确切地指涉当代社会。他的不锈钢太湖石不是对当代物质文化的嘲讽。因为在他看来,不论是传统太湖石还是他的当代假山石,都是人们针对自身精神需求所选择和创造的形式;二者材质上的区别只是应对着不同时代的需要。这也是《画屏》展中两组作品的核心观念。一组作品包括了两件改造的落地镜:展望用在山石上捶打后的不锈钢板置换了玻璃镜面,将镜子转化为立屏,人们在屏面上看到的是自己的碎裂影像。另一组作品是为展厅走道特制的假窗。在不同形状的传统木质窗框中镶嵌以模拟山石的不锈钢板,展望再一次以破碎的反射影像取代了外界的自然景观。

与古典的协商

屏风是中国古代的一种极为重要的绘画媒材。古代画论、诗文和墓葬壁画显示,当山水画在唐、五代和宋初开始得到长足发展的时候,屏风是它的一个主要承载物。但当时的山水画屏今已大都消失,尚存的屏画都被动过手术、植入卷轴等其他艺术形式。据此线索,英国美术史家苏立文(Michael Sullivan)曾专文讨论绘画史中一些经典作品的来历——如传董源的《寒林重汀图》——认为它们原来是作为屏画创作的,现存的卷轴形式是重新装裱的结果。8傅熹年更通过对比展子虔的《游春图》和传李思训的《江帆楼阁图》,证明后者原来是一架四扇屏风的最左一扇。9

作为一个研究中国古典山水画的学者,泰祥洲对这些讨论一定有所了解,我们因此可以揣测他的若干“三联画”的灵感来源。10他2014年的《天作高山》以天津博物馆收藏的范宽《雪景寒林图》为底本,将之化为三联屏的中间一幅,两边増以双翼。全画因此被扩张成为水平构图,画中高山也被重新赋予中心地位。《画屏》展中的《大都会馆藏仿范宽山水图意象还原》是他2017年的作品,构图更为雄浑而富有生气。图中的主峰在原画中充满矩形画幅,两旁的山峦、河流以及房屋似乎被突然切断。将之扩充为水平构图的三联屏,泰祥洲创造了一个更宽广的空间,并给与山峦和云气更强烈的动势。

作为一个研究中国古典山水画的学者,泰祥洲对这些讨论一定有所了解,我们因此可以揣测他的若干“三联画”的灵感来源。10他2014年的《天作高山》以天津博物馆收藏的范宽《雪景寒林图》为底本,将之化为三联屏的中间一幅,两边増以双翼。全画因此被扩张成为水平构图,画中高山也被重新赋予中心地位。《画屏》展中的《大都会馆藏仿范宽山水图意象还原》是他2017年的作品,构图更为雄浑而富有生气。图中的主峰在原画中充满矩形画幅,两旁的山峦、河流以及房屋似乎被突然切断。将之扩充为水平构图的三联屏,泰祥洲创造了一个更宽广的空间,并给与山峦和云气更强烈的动势。

需要强调的是,泰祥洲在此追求的并不是对宋人作品的科学复原,而是以艺术家的敏感揣摩原作的视觉逻辑,用可能的原初形式取代晚近的装裱。他的这些作品因此可以被认为是古今之间的互动和协商,而非单纯的复古。《画屏》展中的另一件作品——尚扬的《董其昌计划-20》——更为自由地发挥了这种互动。这幅高达3.6米的大画被放置在苏博当代馆主展厅正墙中心,为室内空间确定了一个无可争辩的视觉焦点。这一中心位置和画的内容——一座拔地而起的突兀山峰——都使人联想到古代殿堂正壁前安置的山水屏风。据史书记载,宋代官署均饰有画屏和画障,禁中学士院等处由郭熙等名家绘山水树石。这类画屏在传世绘画中屡屡可见,郭熙的《早春图》很可能当年就被装裱在皇宫中的屏风之上。图中主峰沿中轴线蜿蜒升起,凌驾于众山之上。郭熙自己的话最好地描写了这个形象:“大山堂堂,为众山之主,所以分布以次岗阜林壑,为远近大小之宗主也。”(《林泉高致》)这段话也可以用来形容尚阳的画作。结合了摄影、绘画等不同表现手段,他创造出一个既磅礴又微妙、近乎抽象的山体,以极其简洁的视觉语言突显了“大山堂堂”的雄浑突兀、君临天下的的气势。

需要强调的是,泰祥洲在此追求的并不是对宋人作品的科学复原,而是以艺术家的敏感揣摩原作的视觉逻辑,用可能的原初形式取代晚近的装裱。他的这些作品因此可以被认为是古今之间的互动和协商,而非单纯的复古。《画屏》展中的另一件作品——尚扬的《董其昌计划-20》——更为自由地发挥了这种互动。这幅高达3.6米的大画被放置在苏博当代馆主展厅正墙中心,为室内空间确定了一个无可争辩的视觉焦点。这一中心位置和画的内容——一座拔地而起的突兀山峰——都使人联想到古代殿堂正壁前安置的山水屏风。据史书记载,宋代官署均饰有画屏和画障,禁中学士院等处由郭熙等名家绘山水树石。这类画屏在传世绘画中屡屡可见,郭熙的《早春图》很可能当年就被装裱在皇宫中的屏风之上。图中主峰沿中轴线蜿蜒升起,凌驾于众山之上。郭熙自己的话最好地描写了这个形象:“大山堂堂,为众山之主,所以分布以次岗阜林壑,为远近大小之宗主也。”(《林泉高致》)这段话也可以用来形容尚阳的画作。结合了摄影、绘画等不同表现手段,他创造出一个既磅礴又微妙、近乎抽象的山体,以极其简洁的视觉语言突显了“大山堂堂”的雄浑突兀、君临天下的的气势。

画屏与“幻”

画屏与“幻”

尚扬在《画屏》展中的另一件作品,《白内障-山1》, 指示出画屏的另一个维度,即它与“幻”的关系。在中国美术史中,唐、五代和宋初是“幻视绘画”(illusionistic painting)长足发展的时期,画家进行了多种尝试以发掘画笔的魔力,或在满纸烟云的墨迹中幻化出山林湖海,或在咫尺画面里营造出层层累进的空间景观。沈括在《梦溪笔谈》里说到五代的董源曾创作一种山水,“近视不类物象,远观则静物粲然”。这段话让人想起列奥纳多·达·芬奇对于发展视觉想象力的劝告:对着污迹斑斑的墙壁或混杂石块凝视,艺术家应能在其中看出栩栩如生的树石和山景,甚至穿着异域服装的人群。这种结合观察和思辨的实践在视觉研究中被称为“想象的错视”(pareidolia),画家通过它可以把任何随意形体转化为“心眼”(mind’s eye)中的艺术形象。尚扬的《白内障-山1》引发出类似的想象。这是犹如残破墙壁般的一架四扇屏风,屏面上参差交汇着霉雨的斑驳、脱落的灰皮与蛛丝的裂痕,集结成废墟般的一幅抽象图像;屏前斜立的一根弯曲锈铁更烘托出沧桑的氛围。画的题目似乎意味着视觉困境(白内障)中产生的景观(山)。正如达·芬奇所劝告,当我聚精会神盯着这幅作品,我发现我的目光胶着在它的斑驳和污迹之上,发现了似乎是自然本身留下的笔触和无限变化的色调,最终汇合入一个混茫的山水意象。

唐、五代和宋初流行的另一种“幻视绘画”有着更为明确的界定,与两种特定因素反复发生联系——一是作为绘画媒材的屏风,一是作为表现对象的仕女。其结果是在传统艺术写作中,“幻”常常被看作是画屏——尤其是“美人屏风”——所具有的特质。皮格马利翁的故事于是获得了它的华夏版本:唐代进士赵颜看见一件画屏,上面的佳人美妙无双。受到一位乔装为画工的仙人指引,他通过虔诚的呼唤把这个名叫“真真”的女子引出了画面并与之结为夫妻,但他的猜忌最后终于又使她回到了屏风上面。11在这则故事里,真实与虚幻的界限在观者眼中消失,理想绘画的目的因此是模糊甚至取消图像与现实的界限。12

唐、五代和宋初流行的另一种“幻视绘画”有着更为明确的界定,与两种特定因素反复发生联系——一是作为绘画媒材的屏风,一是作为表现对象的仕女。其结果是在传统艺术写作中,“幻”常常被看作是画屏——尤其是“美人屏风”——所具有的特质。皮格马利翁的故事于是获得了它的华夏版本:唐代进士赵颜看见一件画屏,上面的佳人美妙无双。受到一位乔装为画工的仙人指引,他通过虔诚的呼唤把这个名叫“真真”的女子引出了画面并与之结为夫妻,但他的猜忌最后终于又使她回到了屏风上面。11在这则故事里,真实与虚幻的界限在观者眼中消失,理想绘画的目的因此是模糊甚至取消图像与现实的界限。12

中国绘画史上最能反映这种“幻”的概念的作品,是南唐宫廷画家周文矩的《重屏会棋图》。周氏的原画已经不复存在,在现存华盛顿弗利尔美术馆和北京故宫博物院的两卷摹本中,一面硕大的单幅屏风将画面分割为纵深中的两个空间。前景中四人围坐于屏前会棋,中心人物是一位戴黑帽的美髯男子。他身后的屏风上绘着一幅内室场景:一个有须男子在四位侍妾的侍候下侧卧在床榻上。这组人物的后边又是一面屏风,上绘通景山水。如我在《重屏:中国绘画中的媒材与再现》一书中解释的,此画的“重屏”设计有意迷惑观众,诱导观画者误以为屏风上所绘的内室场景是真实世界的一部分。与其是分隔内外空间,画中的立屏允许观者的视线在这两个空间之间畅通无碍,以虚幻的“画中画”的形式使观者得以窥入主人公的私人生活场景。13

下一节中我们将回到这张画,讨论艺术家徐累对它的创造性挪用。本节的焦点在于屏风与“幻”的广泛联系,以及这种联系如何在当代艺术中持续发挥作用。宋冬的一组题为《窗门屏》的新作和杨福东的一系列录像作品为我们提供了很有意思的例子。《窗门屏》属于宋冬的“剩余价值”系列,所使用的木材、门窗、镜子、镜面板都是从拆迁工地获得的废弃建筑原料。作品的背面较为忠实地保存了传统屏风的样式,但油漆木板和镜面板的混用解体了屏风形状的完整性,以其异质的材质和色泽分散观者的视线。这种解构在屏风的另一边被发挥到极致:镶着镜子的大小门窗交错辉映,模糊了屏面的间隔甚至整个屏风的形状。纷杂的镜像、形状和色彩激起一种无名喜悦,观者似乎在平凡现实中突然发现了从未预想过的奇幻和美丽。这种奇幻对宋冬来说不是一种单纯视觉效果,而是有着它的社会和道德隐喻:他将其与过世母亲“物尽其用”的生活哲学联系起来:穷困并不消除想象的空间。当他用旧门窗和镜面重构这个幻想空间,他把平凡的现实生活转化为艺术。

下一节中我们将回到这张画,讨论艺术家徐累对它的创造性挪用。本节的焦点在于屏风与“幻”的广泛联系,以及这种联系如何在当代艺术中持续发挥作用。宋冬的一组题为《窗门屏》的新作和杨福东的一系列录像作品为我们提供了很有意思的例子。《窗门屏》属于宋冬的“剩余价值”系列,所使用的木材、门窗、镜子、镜面板都是从拆迁工地获得的废弃建筑原料。作品的背面较为忠实地保存了传统屏风的样式,但油漆木板和镜面板的混用解体了屏风形状的完整性,以其异质的材质和色泽分散观者的视线。这种解构在屏风的另一边被发挥到极致:镶着镜子的大小门窗交错辉映,模糊了屏面的间隔甚至整个屏风的形状。纷杂的镜像、形状和色彩激起一种无名喜悦,观者似乎在平凡现实中突然发现了从未预想过的奇幻和美丽。这种奇幻对宋冬来说不是一种单纯视觉效果,而是有着它的社会和道德隐喻:他将其与过世母亲“物尽其用”的生活哲学联系起来:穷困并不消除想象的空间。当他用旧门窗和镜面重构这个幻想空间,他把平凡的现实生活转化为艺术。

杨福东在《画屏》展中的作品也和“幻”有密切联系,但实现这种联系的方式则是通过构造建筑空间和活动影像之间的流动。当我开始策划《画屏》展的时候,跃入我脑子中的一个作品是杨福东2014年的《新女性II》。虽然不一定是艺术家的原意,这个多屏录像作品在我脑中构成与传统仕女画屏之间的微妙对话。就像上面说到的,中国古代的“幻视绘画”往往结合了屏风和女性形象。当我在《新女性II》中看到奇妙的幻彩屏风不可思议地出现在沙滩上,似有似无地分割着梦境;当妙龄靓女在屏间进出,染上屏风的变动色彩,我脑子里闪现出“真真”的故事,还有 “长钗坠发双蜻蜓,碧尽山斜开画屏”的唐代诗句。我设想如果在苏州博物馆内三进院落的“楠木厅”里展现这个作品,一定会出现意想不到的扑朔迷离的效果。

但当杨福东踏查了这个地点之后,他感到该地更适宜展现他的新作《今日早朝。早朝日记》。这是《今日早朝》综合项目中的一项,起始于2018年他在上海“龙”美术馆西岸馆施行的巨大行为表演和现场拍摄。为了这个计划,他在该美术馆内搭建了称作“宋代朝会”和“生命之塔”的两个拍摄场地。每天早上8点到晚上10点,在长达36天的时期内把场中的电影摄制呈现为公开的现场表演。每天的摄制过程被同时记录下来,剪辑成20到60分钟的“早朝日记”,最终积累成36个屏幕的影像装置。有意思的是,当我观看这些“日记”的时候,我发现人物与屏风的多处互动:皇帝、皇后、妃子、官员都出现在各种五彩缤纷的屏前。对我说来这又是“画屏”的持久生命力的一个证据:杨福东并没有对这个摆设做特别考虑,但这个承载图像的传统物件已是他的艺术想象和空间思维中的不可或缺的部分。

“画中画”的古今对话

“画中画”是世界上许多艺术传统中都存在的现象,其基本含义是画家有意在画面中包括装在画框中或裱在画轴上的绘画作品。“画”因此成为“被画”的对象。

“画中画”在中国是在什么时候,又是在何种情况下出现的?传顾恺之所作的《列女仁智图》中“卫灵夫人”一段包含了一架山水屏风,但学者公认这幅画是宋代摹本,屏上山水的风格也明显属于南宋,因此只能作为后期证据使用。在我看来,“画中画”形象在中国绘画中集中出现的时刻是五代时期,具体的场合则是作为当时重要绘画中心的南唐画院。这个绘画机构留下来的一系列作品和它们的摹本,包括周文矩的《重屏会棋图》、顾闳中的《韩熙载夜宴图》和王齐翰的《勘书图》等,都包含有屏风上的图画。14

上文已对《重屏会棋图》做了介绍。简言之,这幅不寻常的绘画将三幅平行画面叠加在一个纵深构图中:首先是全画,然后中景中会棋人身后的立屏,上面画着男主人在寝室中休憩,最后是立屏上人物之后的三扇山水屏风。对于画家周文矩说来,这些作为“画中画”的屏风并不仅仅是被描绘的物件,而是给整幅画提供了结构上的支撑,使之成为中国绘画史中的一件罕见的“元绘画”(metapicture)。15画屏在《韩熙载夜宴图》也起到重要的结构作用,但发挥这一作用的方式则截然不同。如我在《重屏》一书中提出的,这幅手卷画四段场景中的每一段都是一个独立的空间单元,每个单元都由屏风分隔。这些屏风有规律地沿四段场景的连接线放置,一方面加强了空间的划分,一方面将间隔的空间串连成连续的视觉叙事。16其他小型屏风则分散在画面各处,对更细致的个人空间进行界框。如在画卷起始处,韩熙载和一位红袍客人坐在一架宽大的榻上,榻三面的U型靠背饰有横幅山水床屏。类似的画幅也围绕着榻后的大床:穿过敞开的帷帐我们可以看到床头的一幅屏画,以及暗示女性的床上琵琶。

上文已对《重屏会棋图》做了介绍。简言之,这幅不寻常的绘画将三幅平行画面叠加在一个纵深构图中:首先是全画,然后中景中会棋人身后的立屏,上面画着男主人在寝室中休憩,最后是立屏上人物之后的三扇山水屏风。对于画家周文矩说来,这些作为“画中画”的屏风并不仅仅是被描绘的物件,而是给整幅画提供了结构上的支撑,使之成为中国绘画史中的一件罕见的“元绘画”(metapicture)。15画屏在《韩熙载夜宴图》也起到重要的结构作用,但发挥这一作用的方式则截然不同。如我在《重屏》一书中提出的,这幅手卷画四段场景中的每一段都是一个独立的空间单元,每个单元都由屏风分隔。这些屏风有规律地沿四段场景的连接线放置,一方面加强了空间的划分,一方面将间隔的空间串连成连续的视觉叙事。16其他小型屏风则分散在画面各处,对更细致的个人空间进行界框。如在画卷起始处,韩熙载和一位红袍客人坐在一架宽大的榻上,榻三面的U型靠背饰有横幅山水床屏。类似的画幅也围绕着榻后的大床:穿过敞开的帷帐我们可以看到床头的一幅屏画,以及暗示女性的床上琵琶。

在当代中国艺术家中,徐累以其对绘画结构的持续探索独树一帜。这种探索的一个重要组成部分是建构一系列“古今对话”。由于屏风在古代绘画中突出的结构意义,这一形象很早就出现在他的画作里,被用作建构空间的最重要视觉因素。检阅他的早期作品,这一实践至少从1996年的《夜游》和《虚石》就开始了,之后十年中的有关作品包括《虚归》(1997)、《镜中的夜鸟》(1998)、《虚池记》(2000)、《空影记》(2001)、《虚镜》《蝴蝶君》《蝴蝶志》(2002)、《迷失》(2004)、《空城的记忆》(2005)等不一而足。这些作品以及之后的不少构图不断显示他与古代名作的有意对话。以2004年的《迷失》为例,拉长的横幅构图隐喻着传统手卷,画幅中间和两端各立一面屏风,把整个画面界框为既分离又连续的两个空间单元。每个空间中是一个半掩的形象:一只空椅和一张空床。有心人不难看出后者与《韩熙载夜宴图》首段中半掩大床的关系。

这幅画也显示出徐累对 “位”的观念的运用。“位”是中国古代发展出来的一种特殊的视觉表现方式,通过“标记”(marking)而非“描绘”(describing)表现主体。17虽然这种方式并非仅见于中国,但它在中国艺术和视觉文化中的广泛流行使它成为了一种影响深刻的“视觉技术”(visual technology)。18徐累明显深得此种三昧,因此在许多画幅中不断将“屏”与“位”进行别出心裁的组合,建构起越来越复杂的图画空间(pictorial space)。在他1996年的《虚石》中,一系列折叠画屏上绘制着重峦叠嶂般的山石,在向后推进的屏扇上错落相接,围绕出一个渐行渐远的延伸空间。一把空椅位于空间的焦点,其缺失的主体并未被栖息在椅背上的小鸟填补,却被它更加强调出来。画家告知说这幅画的构图来自明代版画《花营锦阵》,但屏上山石的气魄使我不由想起史载宋代殿堂中的山水画屏。上文讨论尚阳《董其昌计划-20》时提到这类画屏以及郭熙“大山堂堂”之语,徐累《虚石》提示出这类画屏总是立在“位”的后边,成为象征性主体的一部分。

这幅画也显示出徐累对 “位”的观念的运用。“位”是中国古代发展出来的一种特殊的视觉表现方式,通过“标记”(marking)而非“描绘”(describing)表现主体。17虽然这种方式并非仅见于中国,但它在中国艺术和视觉文化中的广泛流行使它成为了一种影响深刻的“视觉技术”(visual technology)。18徐累明显深得此种三昧,因此在许多画幅中不断将“屏”与“位”进行别出心裁的组合,建构起越来越复杂的图画空间(pictorial space)。在他1996年的《虚石》中,一系列折叠画屏上绘制着重峦叠嶂般的山石,在向后推进的屏扇上错落相接,围绕出一个渐行渐远的延伸空间。一把空椅位于空间的焦点,其缺失的主体并未被栖息在椅背上的小鸟填补,却被它更加强调出来。画家告知说这幅画的构图来自明代版画《花营锦阵》,但屏上山石的气魄使我不由想起史载宋代殿堂中的山水画屏。上文讨论尚阳《董其昌计划-20》时提到这类画屏以及郭熙“大山堂堂”之语,徐累《虚石》提示出这类画屏总是立在“位”的后边,成为象征性主体的一部分。

苏州《画屏》展中的《重屏会》是这一系列艺术实验的延伸,但更清晰地揭示出徐累“古今对话”的对象。这幅画实际上由两幅衔接而成,原来分别题为《世界的床-1》和《世界的床-2》。前幅右半的床榻来自《韩熙载夜宴图》,徐累将其调转了方向;后幅左半的中心图像则来自《重屏会棋图》。由于原画中的人物都被取消,这些作为“引文”(quotation)的图像指涉着古典名作的视觉结构而非具体情节,因此把“画中画”的古今对话推进到一个的更深层次。

苏州《画屏》展中的《重屏会》是这一系列艺术实验的延伸,但更清晰地揭示出徐累“古今对话”的对象。这幅画实际上由两幅衔接而成,原来分别题为《世界的床-1》和《世界的床-2》。前幅右半的床榻来自《韩熙载夜宴图》,徐累将其调转了方向;后幅左半的中心图像则来自《重屏会棋图》。由于原画中的人物都被取消,这些作为“引文”(quotation)的图像指涉着古典名作的视觉结构而非具体情节,因此把“画中画”的古今对话推进到一个的更深层次。